94

94 オカバミ滝 登山道から手にとれるくらいの 近くにある滝だとばかり思っていたが、 かなり遠かった。 しかも、直瀑と思っていたのに、 綺麗な分岐瀑。 これほど優美な滝とは想像して いなかっただけに感激だ。 落差は、50M以上ありそうだ。  滝見台からの距離感がわかるだろうか。 オカバミ沢は滝見台のはるか下で、 どんなにがんばっても滝には 近づけないだろう。  段になっている部分のアップ。 なにせ、滝見台からの1方向しか 見る角度がないので、 写真も同じようなものばかりだ。  滝の岩盤の緑のなかに 黄色い小さなものがぽつぽつと あるのがわかるだろうか。 きっとニッコウキスゲである。  中の高地滝(仮) オカバミ滝がオカバミ沢の滝なので、 その例にならって、 中の高地沢の滝であるから 中の高地滝である。 ただし、上の滝と下の三段の滝を 一緒の滝と考えるのは無理があるかも。 登山道からもかなりの遠望になる。 遠望ではあるが、緑の中に白くはっきり見える。  上の滝のアップ。 面白いことに右側からも細い沢が 流れ込んでいるのがわかる。 角度が違うとこの沢は見えなくなるので、 登山道から左側に滝が見えるたびに チェックするといいだろう。  下の滝のアップ。 大きく三段になって落ちている。 この滝もたぶんどうやっても 近づけない滝だろう。 守門岳の花たち (まだたくさんあります。 別ページにUPします。)  ピンクのギンリョウソウ。  こちらはよく見る普通のタイプ。  最初に稜線だと気づかせてくれた ゴゼンタチバナ。  アカモノって、小さい花なんだ。  山頂付近では、まだまだ イワカガミの季節だ。  コバイケイソウというのが、 こんなに大きいとは知らなかった。  山頂を彩るニッコウキスゲ。  綺麗でした。 君に会いにきたんだよ。  ミズバショウまで咲いていた。  花ではないが、 ダンナの汗に寄ってきた ヤマキマダラヒカゲ。 |

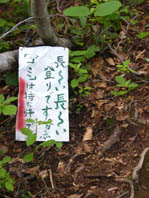

2005/7/9 オカバミ滝、中の高地滝(仮) 魚沼市(旧守門村) 二人揃っての連休は久しぶりだった。私の社員旅行を挟んで、なんと、ほぼ1ヶ月ぶりの土日連休である。ということは、土曜に無茶しても、翌日は何もしないで回復に努められる。 そんなわけで、登山道の途中にある滝を見に行くことにした。 オカバミ滝である。 この滝の存在は、守門村がまだ魚沼市になる前に村が発行していたパンフレットの写真から知っていた。守門岳の登山道からきれいな滝が見えている写真だった。 本やら地図やらを探して、守門岳の二口平登山道を登ること1時間半で滝見台に着くことがわかった。 1時間半。我々の判断基準で言えば、楽勝の時間であるが、内容がとんでもない。とにかく急登だと書いてある。平地を歩く1時間半と険しい山を登る1時間半はまったくお話が違う。そんなわけで、安易に行くのは控えていた滝でもある。 しかし、行くべき時が来たわけである。 都合よくも梅雨の合間の晴れた土曜日。翌日の日曜日は雨の予報だから、この日に行動せずにいったいいつ行くというのだ。 躊躇していたわりに行くと決めたらあっさりとろくな準備もせずに出発してしまった。 我が家から二口平の登山口は比較的近い。といっても、昨年の中越地震だの今年の豪雨だので土砂崩れの起きた道を行くので、結局登山口に着いたのは午前10時過ぎになった。 かなり広い駐車場があり、自動車は2つのスペースに合計50台くらいはとめられそうなのだが、ほぼ満車。ラインから外れた場所に無理やり自動車を入れた。人気のある山だと聞いたが、こんなにすごいんだ。  駐車場。トイレあり。 駐車場。トイレあり。仕度をして歩き出す。守門岳はヒルがいるかもしれないので、スパッツをつけた。 最初橋を渡ってすぐに右に入る自動車も通れそうな砂利道を歩く。それほど歩かずに、登山口になる。登山道になったとたん、ものすごく急な登りになった。げ、この調子でずっと登るのか?時々ロープなんかもあるが、登る分にはロープは必要ない。  登山道は楽な場所でこんな感じ。 登山道は楽な場所でこんな感じ。ただ、粘土質の土が登山者の足で削られて階段状になったような滑りやすい道なのだ。急な登りでこの足場の悪さはキツイ。いいかげんイヤになるくらい登って、ふと気がつくとまだ目安になる「護人清水」に来ていない。 「護人清水」までで滝見台までの三分の一の道のりである。 おいおい、これはちょっと大変だぞ。と思っていると、やっと「護人清水」が出てきた。 この先水なし、と書かれている。お昼のための水をペットボトルにつめた。この清水は沢の水ではなく、本当に山の岩盤から湧き出ている。手を浸すと、しびれるくらいに冷たかった。  左端が護人清水。右上に向かって登山道が伸びる。 左端が護人清水。右上に向かって登山道が伸びる。 清水はとてもおいしい水だった。 清水はとてもおいしい水だった。さあ、まだ先は長い。だけど、まあ、お花でも探しながら歩けば1時間の登りくらいなんとかなる。・・・はずだった。 ところが、である。花がないのだ。 道はブナの林を時になだらかに、時に急激に登って行く。ブナの緑は綺麗だ。が、花が本当にない。せいぜいツルアリドオシの小さな二つ目の蕾と花くらいしか無いのだ。なんだかムカついてきた。花が楽しみだったのに。 ややなだらかな道になる「谷内平」を通り、別にどうってことない登山道の途中にある四等三角点を発見したのは、「護人清水」から40分ほどたった頃だった。  二合目、というより登山道の10分の2ということらしい。 二合目、というより登山道の10分の2ということらしい。 谷内平の道標。平らなのはほんのちょっとだけだった。 谷内平の道標。平らなのはほんのちょっとだけだった。 四等三角点。三角点って何等まであるんだろう。 四等三角点。三角点って何等まであるんだろう。なんとなく風景がブナ林から岩っぽい雰囲気の場所になった。「やせた尾根」と本に書かれている場所だろう。右も左も登山道をはずれると崖っぽい。 と、左側の山の奥に滝らしい白いものを発見した。 おお、きっとあれがオカバミ滝だ。喜んで撮影する。 少し進むと最初見えた部分より下流のほうにもっとすごい滝があるのがわかった。最初見えた滝と、もう少し離れて三段になっている滝がある。かなり遠いので、よくわからないが、三段の滝のほうは、あわせると落差100メートルくらい楽だろう。 だが、待て。 確か、地図ではオカバミ滝がかかるオカバミ沢は、登山道の右側になかったか?あの滝は左側。しかも、はるか向こうに見える。とすると、あれは、別の滝なのか? とにかく、滝見台があるということなので、それを目指すことにした。今までの例からして、滝見台にもきっちりと名まえが書かれた杭か道標があるはずである。 それから15分ほど尾根を歩いて行くと、いきなり上から人の声が聞こえた。岩を登って行くとポンっと滝見台に出た。 狭いが丁度良い休憩スペースになっていて、登山者が休憩していたのである。 右がわが開けていて、その先には、おお、なんて見事な。オカバミ滝が優雅に落ちていた。 さっき見た滝とは全く別物である。とすると、あれは別の沢の別の滝だ。 それはそうと、ものすごく疲れた上におなかも空いた。我々もリュックを下ろして、昼食にすることにした。滝を見ながらのコンビニおにぎりだ。今日はカップのやきそばとスープまであるぞ。護人清水でお湯を沸かして、のんびりと過ごした。 と、休憩していた人が対面の崖を指差して、「いたいた!」と叫んでいる。何だろうとその指の先を見てみると、あらまあ、カモシカだ。しかも、ものすごい崖の真ん中にいる。カモシカって、すごいなぁ。あのほぼ垂直みたいな崖を登って行く。どうもまだ子供のようで、白っぽい毛をしていた。  カモシカ。見てのとおり絶壁にいる。 カモシカ。見てのとおり絶壁にいる。 滝見台から振り返っての風景。 滝見台から振り返っての風景。この滝見台で休んでいると、次から次へと人が通過して行く。下りて来る人、登って行く人、さまざまなのだが、女性、しかも私よりずっと年齢の上の人が多い。しかも軽々と登って行ってしまう。休憩ナシかよ、おい。 小一時間も休憩していると体も楽になった。滝を撮影していて気がついたのだが、滝の横の崖に黄色い花が咲いている。あれは何だろう。 今までついに花にお目にかからなかったので、気になって仕方が無い。 この先少し登れば滝に近づいて見ることができるだろうか。 行ってみることにした。何かしら花が無いのはつまらないったらありゃしない。 しかし、滝見台から少し行った場所に「長〜い長〜い登りです。ガンバ」と書いてある看板を見てしまった。「長」と「い」の間にある「〜」が気になる。見上げると本当にかなりの角度の登りがずーーーーっと続いている。  不吉な看板(笑) 不吉な看板(笑) 急な登り。木の根があるだけここはまだ楽。 急な登り。木の根があるだけここはまだ楽。「戻ろうか」 とダンナが言った。 我々の目的は滝であって、登頂は眼中に無い。というのが今までのポリシーだった。だが、私の頭の中は目の前を楽々と通過して行った年かさの女性たちのことや、全くであっていない花のことがぐるぐる渦巻いていた。 「せめてあの黄色い花を見ようよ」 と、登り始めた。 むちゃくちゃな登りだった。 例によって粘土質で滑りやすい。人の足跡の形で階段状になっているが、時々水がたまったりしている。 しかも、急だ。 やめよっかなぁと思っていた所に上から登山者が下りて来た。 3人なのだが、そのうちの一人が私の母親かと思うくらいの高齢の女性である。 「上のほうはニッコウキスゲがものすごく綺麗だったわよ」 と、実におだやかに教えてくれた。 ニッコウキスゲなのか、あの黄色い花は。 見たい。しかも、あんなおばあちゃんまでがんばっている。 本によれば1時間この急な坂と戦えば稜線に出る。1時間の辛抱だ。 ダンナが振り返って私に聞いた。 「確認するぞ、山頂に行くのか?」 ああ、私ったら、頷いていましたとさ。 慣れない泥道、亀の歩みで小一時間登ると、おや、見たことのない白い花があった。これ、何かしらん。そして、隣には、あらまあ、イワカガミが花を咲かせている。 これまでの登山道では、みんな花が終わったあとの葉っぱしか無かったのに、標高が高くなった分、咲くのが遅いのか。それから、それから、見たかったアカモノの花も咲いているじゃないの。こんなに小さいんだ。 そこから5分も歩かずに稜線の分岐だった。  やっと稜線。あと10分の2で山頂。 やっと稜線。あと10分の2で山頂。ここから左に行くと大岳、右に行くと青雲岳を経て守門岳の主峰、袴岳になる。 ものの本によるとこの稜線がお花畑らしいのだが。 ちょっとだけ進むと、いきなり視界が開けた。 草原のような感じである。遠くの山々はけむっていてよく見えないが、今いる守門の山並みはとてもよく見える。しかも、その草原の中に黄色い花が見え隠れいている。ニッコウキスゲ〜、会いたかったよ〜。  青雲岳からの風景。雪がまだたくさんある。 青雲岳からの風景。雪がまだたくさんある。 青雲岳山頂は気持ちの良い広場だ。 青雲岳山頂は気持ちの良い広場だ。 青雲岳から袴岳を望む。だと思う(こらこら) 青雲岳から袴岳を望む。だと思う(こらこら)登山道は草原というよりは岩っぽい場所を縫って進むのだが、その両脇にも色々な花が咲いている。知らない花ばかりだ。これが高原植物っていうのか。 稜線は登山者がけっこういて、ゆっくり歩く我々は彼らに道を譲った。時々「コバイケイソウ」という声がするから、この白い背の高いやつがコバイケイソウらしい。実際見るのと本で見るのとは印象が違う花が多い。やっぱり来てみなくちゃわからないのだ、山頂の花々は。 しばらく歩くと「青雲岳」の道標に出た。木道がちょうど草原のベンチのようになっていて、休息するのにちょうどいい。「袴岳」はここから歩いて20分である。 ダンナはもう充分だというので、もう二度と守門岳に来なくてもいいように、私は袴岳の頂上を踏みに行った。 草原の木道を歩く感じで進むのだが、最後だけいきなりすごい登りになる。それも5分も登らずにパッと山頂に出てしまった。 山頂は、青雲岳ほど広々とはしていない。石ころだらけだ。ほぼ360度視界が開けているのだが、今日はけぶっていてほとんど見えない。もしかして、わが町我が家も見えるかもしれないんだけどなぁ。 さて、山頂に来たからには三角点、と、探してみると、なんてこと、三角点が工事中だった。いや、正確に言うと、測量中ということらしい。 隣でシート広げて作業着のまま寝ている三人が測量者らしい。仕方がないので、その機械ごと写真におさめた。  守門岳の主峰袴岳の山頂。 守門岳の主峰袴岳の山頂。 測量中の三角点。 測量中の三角点。それにしても、この山頂、やたらとトンボとハエが多い。どうしてこんなにいるのかな、トンボとハエ。サッと捕虫網をふるったら、30匹はとれそうである。 ダンナが待っているので、それほど長居もせずにすぐに戻った。ほぼ30分で袴岳まで往復。ダンナは青雲岳で蝶など追っかけていたらしい。 さあ、気もすんだし、戻ろう。もう3時を少しまわっている。これから3時間かけて下山しても6時を過ぎることになる。 ま、下るんだから、少しはペースが上がるだろう。 なーんて、頂上では思っていた。 めちゃくちゃ甘かった。 なにせ、粘土質の急な登山道である。ちょっと気をぬくと滑って転ぶ。登りよりはるかに怖い。しかも、足場の選択が登りよりずっと難しい。 小さい子が階段を降りる時のように、一歩下りては足を揃え、一歩下りては足を揃えと、実にもどかしい下り方になってしまった。 それに、どうもやはり登りの疲れが来ているのだろう。足が時々くるんとひっくりかえる。そのたびに転びそうになる。それが恐怖だった。 どんどんダンナと距離が離れる。ダンナは時々待ってくれるのだが、それでは彼のペースを乱してしまうので、私はゆっくり行くから大丈夫だと言った。 それにしても、この下り、長い。登りでも長いと思ったが、下りはさらに長く感じた。いつになったら滝見台になるのか。いつまでもいつまでも続いた。 ようやく滝見台に着いたのは4時40分。少し休憩した。その間にぽつりぽつりと雨が降り出してしまった。 泣きっ面に蜂っていうのはこういうことなんだなぁ、と、疲労困憊のなか、本当に泣きたい気分になった。 カメラをリュックにしまって、歩き出す。とにかく歩かないことにはこの苦行は終わらない。稜線から滝見台までの長〜い長〜い下りさえ終われば、と自分を励ましていたが、そのあともやっぱり辛い下りだった。登るとき、こんなにひどい道を登ったかしらん、と思うような滑りやすい急坂を慎重に下って行く。よちよち歩きの幼児みたいなもんである。 幸い、ここから先は尾根を少し行ってブナ林になるので、雨はそんなに当たらなかった。ただ、雨のため真っ暗になってしまって、心細いことこの上ない。気持ちもずーんと落ち込んで来る。 そんななか、後ろから「へーい!」「いやっほぉーぅ」とめちゃくちゃ明るい声が聞こえてきた。何者。森の仙人か? いやいや、例の山頂の三角点の測量者たちだった。三人並んでものすごいペースでこの滑る山道を下ってくる。 で、だれかが滑って転びそうになると「へーいっ!」と嬉しそうに叫ぶのだ。 明るい。めちゃくちゃ明るい。この状況でどうしてそんなに明るくなれるのか。しかも、彼らは背中に測量の機械を背負っている。横によけている我々を追い越して遠くに行ってしまった。遠くからまた「へーいっ!」と声がする。だれか滑ったらしい。 ちょっとだけ励まされて、歩き出した。 ブナの道もこんなに滑りやすかったかなぁと思いながら進む。滝見台あたりから頭がズキズキしだしたのだが、あ、ヤバイ、おなかまで痛くなってきた。頭は仕方ないとして、ここで腹痛は困る。気のせいだ、気のせいだ、と念じて腹痛の波を抑えた。念じたおかげで、とりあえず去って行く。 大失態だったのが、薬袋を自動車においてきてしまったことだ。頭痛はどんどん激しくなってしまい、何度か立ち止まった。 しかし、止まってしまったら、当たり前だが進まない。いつまでも山の中だ。少しでも足を動かせば少しでも前に進める。のたのたとナメクジみたいに進んだ。 ようやく「護人清水」に到着した。カメラをリュックに入れていたために、時刻の記録がない。 水を飲んで、また出発。 そうだった、ここから先が急な坂だった。 「もう、ホントーにいや」 と、声に出して言ったところで坂は緩やかにならないし、泥は滑らなくならない。さらにゆっくりゆっくりと頭痛をだましつつ進んで、転げ落ちそうな急な坂をなんとか下りると、やっと林道に出た。あとちょっとだけ歩けば駐車場である。とにかく、坂でないのと滑らないのがありがたい。 駐車場にあれほどあった自動車が2、3台になってしまっていた。 リュックを下ろし、靴を履き替え、トイレに行って自動車のシートに倒れこむと、時刻は6時45分だった。 登山の本では下りは2時間45分(休憩ナシ)と書かれている行程を休憩含めてだが3時間45分かけて下ったことになる。道のコンディションのためかもしれないが、この登山道で下りのほうが時間が短くなるということはありえないと思う。すんげぇ怖かったです。 ほとんど真っ暗になってしまった駐車場でとりあえず栄養分の菓子パンを食べて、汗を流すために温泉に向かった。向かう最中、寝てしまってスミマセン、ダンナ。すべて私のわがままでとんでもない登山を強いてしまいました。反省いたします。 ちなみに、薬を飲んで、温泉であったまって、マッサージ機で首のあたりをよーくマッサージしたら、ひどい頭痛はかなりよくなった。下ばかり気にして緊張して下山したせいだったのかもしれない。 頂上あたりのお花には感激したのだが、我々には登山は少し荷が重いと痛感した。これからは滝まで登山を守って行こうと思う。たぶん。きっと。ま、ちょっとは・・・(こらこら) |

|

| 交通 オカバミ滝、中の高地滝(仮) 守門岳、二口平登山道から急な登山道を登って1時間半でオカバミ滝の滝見台に着く。中の高地滝はそれより手前の尾根道から遠望で見ることができる。 守門岳二口平登山道入り口 最寄ICは、関越自動車道小出IC。ここから国道17号に出て、小千谷方面に進むと国道252号の分岐になる。右折で国道252号に入り、守門方面に進む。 旧広神村を通り過ぎ、須原スキー場を通り過ぎ、かなり進むと、左折すると国道290号だという標識が出てくる。ここは左折。栃尾方面に進む。 そこからまた少し山間の道を進むと、右折すると二分であるという標識が出てくる。 手前に小さな酒屋さんがあり、曲がり角に「バスの回転場である」というような看板がある道である。 右折して二分へ進む。 集落を通り過ぎると、道は山を登る感じになる。段々になっている田んぼのあいだを曲がりながら進むが、小さいながらも登山口の案内道標が立っているので間違わない。 このあたりでそれまで平行していた川の方向を振り返って山を見上げる感じで見ると、「黒滝」が落ちている。 それはさておき、少し狭くなった道をどんどん進むと、やがて駐車スペースにたどりつく。 トイレがあるし、何台も自動車が止まっているのですぐにわかる。駐車スペースを通り越して橋を渡った向こうにもさらに駐車スペースがある。 登山口はこの橋を渡ってすぐに右側に分かれているわだちのついた砂利道を進んだ先にある。 二口平登山道 砂利道を1キロも歩かずに登山道になる。 いきなり急登だ。ガンガン高度を上げる道である。 30分で「護人清水」最後の水場である。 それからブナの中を歩いて30分で「谷内平」。四等三角点をすぎて、尾根道に出ると、左側の山の中に「中の高地滝」がチラチラと見え始める。尾根道は大きな岩がゴロゴロしている道で少し危険だ。 四等三角点から30分ほどで「オカバミ滝」が見える中間点の滝見台に着く。 そこから先が長〜い長〜い登りで、本気で長い。マジメに1時間急な坂道をひたすら登る。 少し周りの植物が変わったかな、と思うと稜線の分岐だ。滝見台から1時間である。 左に行くと大岳の山頂、右に行くと青雲岳を経て袴岳。稜線というからなだらかで平らだと思っていたが、ここでも登りだ。 ちょっと岩場っぽい道を30分ほど歩くと青雲岳山頂である。広々として気持ちがいい。 ここからさらに木道をたどったり、ぬかるみを歩いたりして15分ほどで袴岳山頂になる。 帰りは急な下りばかりなので、細心の注意が必要だ。できれば、ストックがあると安心だと思う。 ついでながら、雨のあととか、ぬかるみそうな時はこの登山道は素人は近づいてはなりませぬ。下山時に後悔します。 軍手は特には必要ないが、足回りは、泥、ぬかるみ対策が必要である。 |

||

新潟の滝もくじ ときどき週末温泉族になる んがお工房の日本百名滝めぐり 掲示板