119

1192008年3月23日に行った追補はこちら

2011年3月19日に行った早春の明神沢の滝はこちら

宝川の滝(仮) 比較的楽に行けるのがこの一番下流れの滝だ。 今回は上段の滝つぼを見ることができた。  宝川の滝(仮)を下流がわから見る。 初夏の頃にはうっそうとしていた緑も 早春にはほとんど無く、 見通しがいい。  ちょっと興ざめの落ち口。 この土管の上は登山道。  上段の滝つぼ。 綺麗に水を受け止めて、  すっと下段に落とす。 下段は樋状になっていて、 かなり狭められている。  登山道から見た下段の様子。 川に下りると、下段は岩の向こうで よく見えないのだ。  宝川小滝(仮) 落差は無いんだけど、 水の跳ね出す様子がかわいい小滝。  実は向かって左側にも細い水流があって、 水量の多い時は幅広になるかもしれない。  宝川中滝(仮) 落差的にはもしかしたら 大滝よりもあるかもしれない。 ただ、滝つぼが岩で埋められている。 しかも、どんどんと崩落している印象さえある。  本文中で紹介した「テラス」。 ちょっと分かりづらいだろうが、 滝の落ち口と同じレベルでほぼ水平に 岩盤が切り取られたようになっている。 ちょっと見、堰堤のようにさえ見える。  滝つぼを埋めている、新しい落石。 このそばで昼食とりました〜。  明神沢の滝 なんとも素晴らしい流れだ。 ちょっと小さく写ってしまったが、 落差もこの部分だけで10メートルはある。 正直、弥彦にこんなに素晴らしい滝があるとは 思いもしなかった。 本文中では名まえが分からなかったので、 大滝、としているが、後ほど名まえが判明。 明神沢の滝というのが名称だ。  大きさ比較。 赤い○のなかに私がいます。 ほぼ岩盤に触れるくらいの位置だ。  で、上の位置から撮影した 落ちてくる水。  これは、上の位置より少し上まで登って 撮影した斜めの向きが変わるあたり。  上部左下がりの斜めの部分。  全体を無理やり撮影。 雑木が視界をふさいで、 滝を見通すのは難しい。 最下段は滝の一部とも、川ともとれる。  宝川の段瀑(仮) 中段に大規模な落石の跡がある。 これがなければもっと綺麗な分岐瀑だったかも。 落差は一番上まで含めて10メートルくらい。 |

2008/3/20 宝川渓谷の滝たち 新潟市 新潟の早春は地域ごとにばらばらにやって来る。特に海岸沿いと山沿いは、ゆうに2ヶ月の時間差がある。 比較的海岸沿いに近い平野部に住む我々にはもう3月は充分に早春である。春であれば、滝に行きたい。特に3月に入ってまともに滝を見ていない。 どこか、いい滝は無いか。 無いのである。新潟県内の名だたる滝はほとんど山の中にある。まだまだ雪が多い場所ばかりで、除雪もされていないだろうので、とても行き着けない。 それでも、滝に行かない月が生じるのはマズイでしょう。わがサイトは滝のサイトなんだし。と、3月に入って山ばかりに行っている身を反省しつつ、滝に行くべくあれこれと迷った。迷った末に、結局早春の花の期待できる弥彦山塊に行くことにしたのである。 あれ、滝は? 実は、弥彦山塊には隠された滝がいくつかある。そのうちの一つ、宝川に落ちる滝を2006年5月に発見し、その時は一番下流の滝を最大の滝だろうと思い込み上流に登るのをやめてしまった。(新潟の滝103宝川の滝(仮)) 今回は3月下旬に弥彦山塊を彩る雪割草が宝川のあたりにもあるかもしれない、という期待で宝川の滝(仮)にあいさつして春の滝にいたしましょう、と実に手軽なコースで決めてしまったのである。 手元の地図を見ると、宝川の川沿いに沿って弥彦山のスカイラインの山頂付近に合流する登山道があるらしい。宝川の滝を通って、その道沿いに登ってみて、雪割草を探してみよう。春分の日の計画はそんなふうに決まった。 さて、春分の日。天気予報どおり、朝は雨が残る空模様だった。だが、一日曇りという予報だし、これ以上悪くもならないようだし、じつにゆっくりと家を出て、途中で湧き水なんか汲んだりして、田ノ浦海岸の駐車場から登山口のゲートに着いたのは午前10時半あたりだった。 驚いたことにこのゲート前に10台ほどの自動車が駐車していた。 はっきり言ってマイナーな場所だと思っていたのに。 我々のあとからも自動車が来たりしていたので、もう少し遅ければ引き返して林道入り口のレストランあたりから歩かなければならなかったかもしれない。みんな登山というわけではなかろう。山菜か、それとも山野草か。現に、我々と同時くらいに着いた自動車から降りた男性は、山菜袋を持って川の方に下りて行った。 とにかく仕度をして歩き始める。 道はあいかわらず荒れている。何年かまえの週中豪雨の爪あとが登山道をえぐっている。 何度も訪れたことのあるこの道なのだが、実は木々の葉っぱが繁ったあとばかり来ているので、早春の表情は知らない。 気がつくと、道端に壊れてしまった不動様があった。 不動様ということは、滝と直結している。 不動様のすぐそばの川にはちょっとした段差とも滝ともつかない落差があり、すぐ上流には堰堤があった。あの堰堤ができる前は滝だったのかもしれないね、と言いながら歩いて行く。 さらに、草が繁っている頃には全く気がつかなかった、洞窟というかくぼみというかがぽっかりと空いている場所も発見。雨が降ったらあまやどりできるくらいの空間がある。でも、入るにはちょっと怖いかも。  くずれた不動様。 くずれた不動様。 謎の空洞。 謎の空洞。 登山道も崩れかかっている。 登山道も崩れかかっている。そこからそれほど歩かないうちに、斜面にわっというばかりのカタクリの群落があった。 見事に咲いている。 つい4日前の角田山で咲いているカタクリをようやく探し当ててびっくりしたというのに、ここではもう終わりかかっている。 地形の違いなのか、日当たりのよさなのか、季節が早めに来てしまっているようだ。 カタクリもそうだが、スミレまで咲いている。キクザキイチゲにいたっては、雑草のようにあちこちに咲いている。ナニワズの黄色い花も探すまでもなくあちこちに咲いていた。 しかし、雪割草の花はおろか、あの特徴的な肉厚の三枚の葉もどこにもなかった。  たくさんのカタクリ。 たくさんのカタクリ。 見事に開いている。 見事に開いている。 ナニワズと一緒。 ナニワズと一緒。 もうスミレですか。 もうスミレですか。 曇天にもかかわらず開いていてくれた。 曇天にもかかわらず開いていてくれた。 イチゲの群落。 イチゲの群落。 イチゲ、真っ盛り。 イチゲ、真っ盛り。ほどなく、堰堤になり、そこから川に下りた。 今回は長靴だったので、苦労なく川を渡る。右に左に川を渡りながら遡上し、宝川の滝の前に着いた。 相変わらず写真にしづらい滝である。 上段と下段を一緒に写せる場所が無い。くの字に曲がった下段が岩に隠れてしまって絵にならないのである。 そんなわけで今回は下段を諦めてしまった。(←こらこら。なんとか撮影した全体の画像は2006年のレポ新潟の滝103宝川の滝(仮)でごらんください。) ふと見ると、左岸から登ると、上段の全体と下段の一部を撮影できそうである。草が生えている時には見えない地面の様子がよくわかるので前回とは違った撮影場所を発見できる。 浅い川を渡って対岸に行き、とりつきやすい場所から登って上段の滝つぼあたりの岩から滝をのぞんだ。下からは見えなかった上段の滝つぼがよく見える。 だが、ちょっと興ざめの上流の土管まで見えてしまう。この上は、登山道が通っているので、川の水を土管で通しているのだ。せめて橋にしてくれよ。    滝を撮影し終えて、そのまま滝の左岸を登って行くと登山道に合流できる。こんなに広かったっけ、というくらいの広さの登山道を少し歩くと堰堤が姿を現した。 前回に来た時は、この堰堤で引き返している。というのも、堰堤の上流はほんの小川程度の流れしかなくて、滝など期待できそうもないように見えたのである。 今回は雪解け時期ということもあって、堰堤の上流も極端に水量が少ないわけではなかった。 堰堤の左岸を登って越えて、すぐに対岸に渡る。  堰堤。ここから先が本格的な登山道。 堰堤。ここから先が本格的な登山道。 川に下りて小滝を目指す。 川に下りて小滝を目指す。堰堤から先は登山道といってもなんとなく踏まれた跡があるくらいで、川のどちらがわなのかよく分からない場合がある。普通そんな道にはピンクのリボンなどの目印があるものだが、ここにはそういったものは全くなかったので、どこに踏み跡があるか探しながら行く必要があった。 堰堤から10分も歩かないうちに、前方に滝っぽい流れを発見した。 落差はないが、形のいい滝である。さっそく岩がごろごろしている河原に下りて撮影。 その上流も渓流状になっていて、そこそこの滝は期待できそうだ。などと歩いて行くと、前方の高い位置に水流を発見。おおーーーー、けっこうな落差の滝があるじゃないか。 ちょうど川がY字に分かれていて、片方は細い流れが続いている。もう片方に向かって登山道が伸びていて、滝はその登山道の下にあった。 ざっと見で落差10メートルはありそうである。 すぐさま滝に向かって下りて行った。 が、近づくにつれ、全体がよく見えなくなってしまった。大きな岩が滝の前にあるのである。離れたら離れたで雑木が邪魔をするし、どうしよう。 よく見ると左岸の上の方まで行けば滝を見下ろす形で見通せそうである。それほど登らずに平らな場所に出ることができそうだ。 もくろみどおり、滝の高さの半分より下くらいの場所に出て、正面から滝を見ることができた。 だが、見下ろしてみてびっくり、この滝の左岸よりに別の沢が入り込んでいて、そこから大規模な落石があったらしい。滝つぼのほとんどを最近落ちたらしい巨大な岩が埋め尽くしていた。 家に帰ってよくよく写真を見てみたら、この滝の上流もほとんどが落石である。特徴的なテラスのような水平の岩盤もどんどんと土砂で埋められている様子だった。 今は水流はテラスの向かって右側のほんの一部に流れているだけなのだが、豪雨の時などは広いテラスいっぱいに水が落ちることもあるのかもしれない。ただ、恐ろしくてそんな時には近づきたくない場所ではあるけれど。 その、ほんの最近に落石があったらしい場所まで下りて、ほんの最近落ちたらしい岩のすぐそばでランチタイムにした。いやはや、感覚が完全に麻痺してしまっている。いや、最近ったって、地球規模の最近であれば、去年か一昨年かその先くらいの話で、昨日おとといの話じゃないんですけどね。 しかし、である。実はこの滝の上のほうにも水流があるのを発見してしまっていた。 しかも、右と左にV字になっているのである。  ちょっと下流から見た段瀑(左)と大滝(右)の位置関係。 ちょっと下流から見た段瀑(左)と大滝(右)の位置関係。昼食にしている間に、ここにリュックを置いて、その水流まで行ってみようよ、ということになった。 実はこの段階では、登山道はもう片一方の沢沿いに伸びているのだと思っていた。つまり、道のない場所を滝を巻きつつ登ってみよう、と思っていたのである。 だが、食べている間に登山者が上から下りて来た。あれ、なんだ、すぐそこに登山道があるんじゃないか。であるとしたら、かなり楽である。 それならば、と、そそくさと食事を終え、上流の探索に乗り出した。 それほど歩かずにまた川がY字に分かれた。 すぐに目に入ったのは、向かって左側の沢の段瀑である。上段まで入れれば10メートルクラスの綺麗に分岐する段瀑があった。 いや、待て、右側に目を移してみると、かなり上の方に水の流れがあるではないか。 「うわわわわ」 つい、声が出た。 「すごい、すごい」 とにかく岩盤がすごい。斜めに筋の入った岩盤が上がわは右上がりの斜め、下側は右下がりの斜めになっている。それに合わせて水流が変化して、なんとも言えない表情を作っている。 落差も今までの滝以上のものがある。岩が堆積している一番下の段も含めるとしたら、15メートル以上は楽にあるだろう。 さっきの平らなテラスの滝を宝川大滝と仮に呼んでいたのだが、あっさりと大滝の名まえはこっちの滝に譲られてしまった。 ダンナがこの魅力的な大滝の写真を撮影している間に私はすぐ隣にある段瀑の撮影をしていたのだが、その脇に明らかな踏み跡があった。 おや、と思ってその跡を追って行くと、なんと大滝の右岸を登っている。しまいには、鎖が登場して、どうやら滝の上に出ているらしかった。あとで知ったが、この道が弥彦登山道の田ノ浦コースらしかった。だが、この鎖がめちゃくちゃ怖い。木にくくりつけられているが、足場らしい足場が無いのである。 さすがに今回は登る気構えがなかったので、あっさり諦めた。変わりに大滝の横顔などを撮影することができた。 登山道をさらに登って大滝の上流がどうなっているのか、というのも気になったのだが、今日のところは、この滝を見られただけで充分に満足だった。 それにしても、弥彦山はすごい。こんな滝を隠していたとは。 きっとまだまだ沢山の秘密を隠しているにちがいない。他の山が雪で閉ざされている時に、どんどん探索してみたい山である。 ちなみに、雪割草は、とある斜面にしっかり咲いていました。ってか、弥彦山塊にはどこにでも咲いているのかもしれない、雪割草。可憐でありながら、強い花なのかもしれないです。  大滝にはサワガニまでいた。 大滝にはサワガニまでいた。 ニリンソウはまだ蕾。 ニリンソウはまだ蕾。 ヤマザクラが咲いていた。 ヤマザクラが咲いていた。 |

|

| 交通 国道402号線沿いを日本海に沿って旧岩室村へと入る。新潟市方面から行くと観音様の立っている白岩とトンネルを通り過ぎて、海とは反対側の左側に田ノ浦温泉がある。少し手前から田ノ浦海岸の駐車場に入るように左折。駐車場のへりを通って、お店の角を左折。あとは川を右に見ながら坂を登って行く。 左手に休業中のレストラン、駐車場などがあるが、もう少し先まで進める。ロープで車止めしてある場所には数台の駐車スペースがある。 そこから先は「旧間瀬銅山道」を登って行く。 大きな堰堤までは比較的軽装でも行けるがそこから先は大岩などがごろごろする川を渡って滝前に出るので、それなりの装備が必要だ。 また、早春でないと草木が繁茂する道なので、見通しが悪い可能性が高い。 |

||

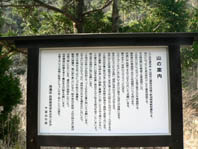

| 2008/3/23 宝川渓谷の滝たち-追補- 新潟市 ということで、上のレポから3日後、晴天のうえに、気温が上がった3月23日にもう一度行って参りました。今回は滝仲間Youさんも一緒だ。 午前9時に田ノ浦の駐車場に集合。先に到着していたYouさんが林道のほうに何台も行った、と教えてくれた。田ノ浦の大きな駐車場にも数台の自動車がすでに駐車していて、登山仕度をしている姿も見られる。林道の奥の駐車スペースはがんばっても15台とめられるかどうかだ。今から行って駐車できるかどうか。 不安になりながら、とりあえず2台で林道に入る。 途中の廃屋に駐車をして仕度をしている人たちもいたが、ゲートの手前の駐車スペースに我々の2台が駐車するスペースはなんとかあった。 前回来た時に気づかなかったのか、それともこの3日のうちに立てられたのか、自然環境保全ボランティア十宝山の会の山の案内、という説明看板が立てられていた。読むと、砂防ダム用の工事道路からその昔の銅山作業道につながっていること、たくさんの草花が咲く山なので自然保護を心がけようということ、殆どが民有地なので登山道をはずれないように、との注意が書かれていた。  我々が仕度をしている間にも次から次へと自動車が来て、無理やりに駐車して登山の仕度を始める。え、この登山道はそんなに人気があるのか?と驚かされる。 歩き始めてすぐの場所にあるカタクリは3日前と同じく見事だった。が、期待していたイチゲの群落はまだ開いていない。午後の帰り道に期待する。 ふと気がつくと、カタクリにまざってコバイモが咲いているのに気がついた。   カタクリの下にコバイモがあるのがわかるかな〜。 カタクリの下にコバイモがあるのがわかるかな〜。Youさんはこの宝川渓谷はほんの入り口までしか来たことがないというので、宝川の滝(仮)を見るために堰堤から川に下りる。毎度のことながら、全景の撮影しづらい滝である。   左:がんばって全景を写してみたけど。右:左岸から上段を撮影。意外にもゆるやかな傾斜だ。 左:がんばって全景を写してみたけど。右:左岸から上段を撮影。意外にもゆるやかな傾斜だ。またしても左岸から直接登って登山道に復帰する。ここから大きな堰堤まで広い道なのだが、その両脇にも花が咲いていて、今が盛りといった感じだった。 堰堤を過ぎて、川の右岸に出る。すぐに小滝になる。小滝からそれほど登らずに中滝になる。 中滝の前まで行って写真を撮影していると、次から次へ登山者が来て、我々の方に寄って来てしまう。こちらは登山道ではない。このあたりは明確に道がついているようで見失いがちな場所なので、つい人のいるほうに来てしまうらしい。滝の右岸を巻く感じで登山道がついているのだ。 ちょっとマズかったな〜と思ったのは、下の大きさ比較写真を撮影している時に腕に腕章をつけた人が登山者を案内して登って来ていた。我々の行動は思いっきり登山道をはずれているので、彼にしてみれば迷惑千万な行動である。それでも声を荒げて注意するでもなく、通り過ぎてくれた。   宝川中滝(仮)を下の段の前から撮影。この場所には新しい落石がある。 宝川中滝(仮)を下の段の前から撮影。この場所には新しい落石がある。 大きさ比較。ただ、私は滝からちょっと離れているので、滝が小さく見えてしまっている。 大きさ比較。ただ、私は滝からちょっと離れているので、滝が小さく見えてしまっている。そこから、途中に咲く花たちにひっかかりながらようやく明神沢の滝に到着する。入り口からそれほど距離がないのに、楽々1時間かけての到着である。 ここでも、ちょっとマズかったなぁという事態が。 どうやらこの登山道を保全しているんじゃなかろうか、という登山者2人が登って来るなか、Youさんが段瀑の上流を探索しに道のない泥つきの斜面を上流に向かってつき進んでしまったのだ。幸いかなり先まで行ってしまったあとなのてその登山者がYouさんを見咎めることはなかったが、もし見てたら怒られただろうなぁ。 確かに泥つきの斜面をグズグズにして進んでますけど、私たちは花を盗むつもりも道を壊すつもりもないんですってば。滝が見たいだけなんですってば。って言い訳は、あまり通らないシーンではあるけれど。 さて、滝を撮影している我々を登山者がどんどん追い越して行く。それを目で追うと、滝のすぐ上を鎖を頼りに渡っているのが見える。こ、怖〜っ。っていうのに、登山者はだいたいがお年寄りなのだ。せいぜい若くて50代のおばちゃんだ。私なんか、ものごく若いほうなのである。そんなおばあちゃんおじいちゃんが果敢にもチャレンジしているのだ。私が怖がってはいられないなぁ。 と、いうことで、この上に行くの?というYouさんとダンナの問いかけに、そのために今日来たんでしょおおおお、と行くことを宣言。 ついに、怖〜い鎖場に来てしまった。 げ、げげっ。鎖はいいけど、本来あるはずの足場が完全に崩れてしまっているんじゃないのか、ここは。ここを本当にあのおばあちゃんやおばちゃんが通ったというのか?   鎖は木にひっかけてある。鎖よりむしろ木が頼り。 鎖は木にひっかけてある。鎖よりむしろ木が頼り。 その鎖の上の斜面はオウレン畑。 その鎖の上の斜面はオウレン畑。  左写真のダンナとYouさんの間の黒い部分が崩れて欠落している。そのまま大滝の右岸の小さな滝になっている。右写真は、大滝の落ち口に立つダンナ。 左写真のダンナとYouさんの間の黒い部分が崩れて欠落している。そのまま大滝の右岸の小さな滝になっている。右写真は、大滝の落ち口に立つダンナ。 大滝の落ち口にはヤマザクラが咲いていた。 大滝の落ち口にはヤマザクラが咲いていた。鎖場は長い鎖を木にひっかけているだけなので、一人一人距離をおいて進まなければならない。どうしてもここで登山者がつまってしまう。 我々よりもかなり先に行ったはずの一行が鎖場にチャレンジしているのに行き着いた。 その一人が足元の子供の頭ほどもある石を滝下に落とすのを目撃。げげ、ついさっきまで、この滝の下で撮影してたぞ。ものすごく危険だったんだ。 いよいよ我々の番だ。ダンナとYouさんはなんてことなく渡って行く。ついに私の順番が来てしまったる きゃー、いやー、怖いー、と叫びながら、ダンナとYouさんに励まされながらなんとか滝上に出る。 もっとも、その鎖の途中の斜面がオウレンの群落になっていて、つい写真撮影してしまったりしているんだけど。 大滝の上流は思った以上に段差のありそうな感じの場所だった。荒れた感じの右岸を通り、川を渡って少し上流から山をジクザクに登って行くのが登山道らしかった。が、沢から離れる道に我々は興味はない。我々は山ではなく、滝を探索しに来たのだ。  大滝の上流の風景。わりと開けた沢だ。 大滝の上流の風景。わりと開けた沢だ。本来なら川から離れていく登山道から離れて、Youさんがするすると川の上流に進んで行ってしまう。 我々は登山者があとから来て、ここでお昼にしようか、なんて話しているので、彼らを見送ってから川に突入するつもりだったのにそれができなくなっていた。仕方がないので、見咎められてもいいや、という気持ちで上流に進むことにする。 困るのが、初めてこの山に登った人が、登山道は川沿いだと思って我々のあとについて来そうになってしまうことである。いちいち登山道はあっちですよ、と教えなくてはならない。すみません、人の道をはずれているのは、我々なんですぅ。 さて、先行するYouさんが滝があると教えてくれた。大きいという。あとを追う我々の足も速まる。 小さな滝を脇から巻いて、顔を左側に向けたら、あった。確かに大きい。だが、上流にある分、水量が少ない。 魅力的な真っ黒な角張った岩盤を水が分岐しながら流れ落ちる。もう少し水量があれば、かなり美しい滝になるだろうのに。  黒壁の滝(仮)ロクな写真がないので、記念写真的なものを。この写真だと落差がそれほど無いように見えるが、落差10メートルくらいはあったと思う。 黒壁の滝(仮)ロクな写真がないので、記念写真的なものを。この写真だと落差がそれほど無いように見えるが、落差10メートルくらいはあったと思う。  上の写真の私の位置から撮影した滝と、滝つぼ。 上の写真の私の位置から撮影した滝と、滝つぼ。ただ、惜しいことに、滝前のスペースがあまりに狭いために、滝をうまく写真に捕らえることができない。滝だけ撮影すると、何がなんだかワケのわからない画像になってしまうのである。この滝ばかりは、行ってその目で見たものだけが規模を理解できるのだと思う。 滝の左岸にはもう一つ細い水流が流れ落ちていて、V字の滝になっている。本当に水量が多い時に見てみたいものだと思う。だが、雪解けの今の時期が台風のど真ん中を除いて一番水量の多い時期だと思うので、これはこれで仕方がないかと諦める。 この滝の上流にも段差のある流れがありそうだったが、滝を巻いて登ったはいいが、下れそうもないのでやめた。素人の我々にはここがどん詰まりである。 登山道と川が分かれる所まで戻り、さてこの上に登るかどうか思案した。 山登りではなく滝が目当ての我々には、この上の登山道はそれほど魅力的には思えなかった。むしろ帰り際に寄ってみようと相談していた樋曽山のほうが魅力的である。(この日の樋曽山のレポはこちら) そんなわけで、この川のほとりで雪割草だのオウレンだのの上にシートをひいて昼食にしてしまった。すみません、確実に山野草、潰してます。 さて、下山だ。 ところが、私、あの滝の上の鎖場が怖くて怖くて仕方がない。 昼食をとっている最中もダンナに、私だけ上まで登って神社に行く登山道で下るから、自動車で拾ってはくれまいか、と持ちかけてみたが、あっさり断られた。仕方がないので泣く泣く来た道を戻る。 上から見ると、意外にも崩れた場所は土砂が斜めに流れていて、落ちてもかなり痛い程度で済むかもなぁ、と思ったら気が楽になった。間違っても死にはしないだろう。 せえのっ、で渡りきり、段瀑の所まで戻る。 ここまで来ると、もう登ってくる登山者はいない。 そりゃあそうだろう、もう正午すぎである。このコースで午後から弥彦山頂を目指す人があるとしたら、かなりつわものだ。 ということは、この登山道、ひとけが全くなくなっている。 ひとけが無い、ということは、人目もない。 今なら私でも段瀑の上がどうなっているのか見に行ける。 「今ならこの上に行けるよねぇ」というと、相談も何もなく、速攻で3人は段瀑の上流へ歩き出した。いや、よじ登りだした。   段瀑上流の風景。苔の生えた沢だ。右写真は上流より見下ろしている。 段瀑上流の風景。苔の生えた沢だ。右写真は上流より見下ろしている。 泥っぽい斜面を上流に向かって進む。 泥っぽい斜面を上流に向かって進む。段瀑の左岸は泥つきの斜面になっている。固い岩盤にぐずぐずのやわらかい土とも腐葉土ともいわない土壌がくっついているだけなのだ。そこにまあ、綺麗な雪割草がいくつも咲いているが、今はそれどころじゃない。左手に見える沢が滝状になっているのを確認しつつ、さらに上に。 そして、また先頭に立っているYouさんがあったあったと声をあげた。 Youさんの声にひっぱられて登って行くと、おお、見事な滝が姿を現した。  みどりの滝(仮)さすがに仮の名まえもここまで来ると案が尽きた。 みどりの滝(仮)さすがに仮の名まえもここまで来ると案が尽きた。  左は大きさ比較。落差は5メートルくらいだろうか。きゅっと狭まった表情のある滝である。 左は大きさ比較。落差は5メートルくらいだろうか。きゅっと狭まった表情のある滝である。 滝つぼは無い。 滝つぼは無い。明神沢の滝がわの沢と違って、こちらの沢は緑色が濃い。苔むした岩盤が続いているので、比較的安定した流れが一年中ある沢ではないだろうか。一方の明神沢の滝がわは、かなり大量の土砂が流れ込んでいるので、大雨の時などは増水しそうな沢である。 この緑色の滝の上流にも段差はありそうだった。滝の右岸をよじ登れば行けなくもない様子だったが、沢靴などではないので危険が伴いそうだ。今回はやめておいた。 あとは斜面の泥を沢に落としつつ、途中の雪割草などを愛でつつ登山道に復帰する。 滝の上から下りて来た登山者とはちあわせたが、花を撮影していたのだと取り繕った。 ここから先は登山道なのでそれほど苦労もなく林道入り口の駐車スペースに戻れる。 途中の山野草を撮影しながらのんびりと戻った。 朝に咲いていなかったイチゲの群落が見事に花開いていた。我々が写真撮影していると、他の登山者もやってきて「きれい」と連発していた。 以下、この日に撮影した花たちです。     なぜかこのあたりの雪割草は首が長い。みんな首を精一杯伸ばして上を向いている。 なぜかこのあたりの雪割草は首が長い。みんな首を精一杯伸ばして上を向いている。   ついでながら、雪割草がデカイ。そばに咲いている紫の色の花はイチゲ。白い花は雪割草。大きさ同じじゃん。 ついでながら、雪割草がデカイ。そばに咲いている紫の色の花はイチゲ。白い花は雪割草。大きさ同じじゃん。 こーんな格好で撮影してましたとさ。 こーんな格好で撮影してましたとさ。上の3月20日に行った時の交通の欄にも書いたのだが、このコースは5月ともなると下草がぼうぼうに生えて、とても歩きづらいコースになる。木々の葉もうっそうとすると思うので、滝が全く見えなくなる可能性もある。滝を目当てに訪れるとしたら早春か落葉後積雪前、ということになる。 早春であれば花とセットにできるが、休日になると花目当ての登山者が予想以上に多いので、彼らの目を気にしない勇気が必要になる。 また、かなり土砂の多い川であることから、いつどんな時に落石があるかもしれない。十分な注意をもって行動してほしいし、人のいない時期の単独の訪問の場合は、必ず家族に一言この川に行くことを伝えてから行って欲しい。 人の多く入る弥彦山ではあるが、この宝川は決して気を抜いてはいけない川であることを心がけて欲しい。 |

新潟の滝もくじ ときどき週末温泉族になる んがお工房の日本百名滝めぐり 掲示板