66

66滝の仮称はほんとうに仮に つけただけの名前です。  二股滝(仮) 実は直射日光が当たっていて、 下のナメの部分はかなり光っていた。 岩がほとんど真っ白に見えて、 規模の大きな滝に見えたのだが。 PLで反射を抑えたら、 こんな滝でしたとさ。  二股部分のアップ。 この滝の上にはまだとけ残る雪。 この滝は下の集落からも見える。  谷底滝(仮) 二股の滝とは正反対の谷底にある滝。 二股の滝が見える場所から 瀑音が聞こえるほうを見下ろすと すぐに見える。 水量が多く、かなりの勢いだった。 しかし、惜しいかな、かなり遠い。  わかるかな〜。 山の上には残雪。 手前の緑の向こう側に ちょろっと白く谷底滝が見える。  ひとやすみ滝(仮) お昼ごはんを食べたので、ひとやすみ滝。 この滝が唯一触れられる滝である。 小さいが、間近に見られるので、 一番滝らしい滝という印象がある。  大きさ比較。 私はほとんど滝のまん前に立ってます。 しかし、この滝はどうも部分のようである。 この上にはおおきなナメがあり、 岩盤の感じからして、二股滝である 可能性が高い。 この下も滝状になっている。 ちょうど対面の山に自動車が通れるくらいの 道路が見えたので、その道路からなら 全容が見えるかもしれない。  滝つぼ付近には岩があり、 そこに打たれて砕ける水が とても気持ちよかった。  落ち口から水はぴゅっと飛び出ている。 なかなかかわいらしい滝である。  ニセ三重の滝(仮) すみません、ニセなんて名前つけて。 だって、騙されたんだもん。 三重と思えば三重に見えるでしょう? 落差は合わせても10メートル無い。 ただし、上流のほうはよく見えなかった。  この滝の下も小さな堰堤になっている。 山の上にも関わらず、 いちいち人の手が入っている登山道である。  登山道の脇には小さな花が 咲いていた。  登山道の途中からは海も見える。 |

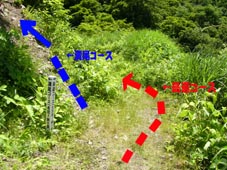

2004/6/13 鉾ケ岳の滝たち 能生町  まず、上のイラストマップをごらん頂きたい。(クリックするとやや大きくなります)鉾ケ岳というのは、まともに登るとかなり急峻な山で、普段全く山歩きをしない素人は近づかないほうがよい山である。 新潟の滝65の白滝はマップの左側の柵口からの登山道から見ることができる。 さて、この地図上にもう一つ滝の名前がある。マップの右側にある三重の滝である。 実は我々はこのマップを数年前に確認していて、いずれ白滝、三重の滝も見てやろうと思っていた。しかし、登山しなくてはならないのはマップからも分かったので、気楽に行ける滝しか行かなかった当時は諦めたのである。 いよいよその滝にチャレンジすることになった、というわけなのだ。 白滝は前述の通り遠望でいいことにしてしまった。 となれば、三重の滝はしっかり見ておきたいものだ。ことに三重の滝に関してはマップル等の地図には載っていない滝なので、紹介しがいがあるではないか。 意気込みはかなりのものだった。 が、いかんせん、準備が足りなかった。いや、一応準備はしたのだ。いくつかの登山サイトをめぐって鉾ケ岳の登山記を集めた。集めたが、読まなかった。こらこら。 しかも、三重の滝の前には看板らしいのがあって、名前が書かれているから見落とすわけがない、その前まで行けばよいのだ、と、その資料さえ自動車に置いてきてしまった。おいおい。 と、いうわけで、もう分かったであろうが、三重の滝は見ていません。 そのわりに、しかし、滝の画像は多い。 この登山道からは三重の滝だけでなく、いくつも滝が見られるのである。惜しいことに、三重の滝以外は無名の滝である。あまりにも登山道に近い滝もあるので、もしかしたら、登山者や地元の方の通称でもあるかもしれない。とりあえず能生町に確認だけはしておきたいと思う。 白滝を出て、11時半に鉾ケ岳の登山口に着いた。ここには島道鉱泉という宿があり、宿の隣が駐車スペースになっている。5,6台とめられそうだ。仕度をして、出発。 最初なだらかだった道は、いきなり急な登りになる。登るぶんにはなんとか登れるが、下りる時には苦労すると予想できるほどの急勾配だ。 かなり強引に高度を稼ぐ登山道である。 時折小さな道案内が出ている。分岐しているようなしていないような場所だが、とにかく右へ右へと進めばよい。いいかげん登りにうんざりしたあたりでT字に突き当たる。ここも右へ。 少しすると登山道の島道コースと溝尾コースに分かれる。三重の滝へ向かうのは島道コースなのでやはり右へ行く。 それにしても、溝尾コースって、これは道か?というものすごい急勾配の道が山の上に伸びていた。あっちに行くんじゃなくてよかった。  分かりづらくなったが、赤い文字は島道コース、青い文字は溝尾コース。我々は赤いほうに行く。 分かりづらくなったが、赤い文字は島道コース、青い文字は溝尾コース。我々は赤いほうに行く。そこから先は、どういうわけか登山道なのに側溝のような水路がありその上にコンクリートの蓋がしてある。その上が登山道となって延々と続いている。つまり、コンクリートの蓋の道なのだ。このコンクリート、どうやって運んだのだ、こんな山の中。 少し歩くと目の前の山の中腹に二股に分かれた滝が見えた。 二股に分かれて、また合流して大きなナメになっている。山の中腹にいきなり岩盤が露出している場所があって、そこに水が流れているので、落差は全くわからない。 進行方向の山にあるので、イヤでも目に入る。雪解け時だけの滝かもしれないが、岩盤の様子からして、通年見られると思う。  左の山の岩盤が出ている所に二股の滝がある。右の山には残雪。 そこで立ち止まって滝を撮影していると、どうも別方向からとてもいい水音がする。 二股の滝は頭を上にして見る位置にあるのだが、その音は下から聞こえる。大きく開けた谷の底を見ると、おやまあ、あんな所にものすごく立派な滝が。 遠いが、沢全体が1本の滝になって落下している様が見てとれる。 滝の左右は濃い緑。だれも近づけない滝だろう。その緑をつんざくように轟音をひびかせて滝は落ちていた。近づければすごいだろうのに。 こちらもあまりに遠いので落差はわからない。 ちょうどこの滝だけが谷間の緑の切れ目から見えたのだが、もしかしたらこの沢はたくさん滝を抱えている沢なのかもしれない。 ここまで来ると登山道は谷沿いの道だ。沢ははるか下なので全く見えないが、大きな谷なのでとても明るい。この明るさが蝶を呼ぶようで、何種類もの蝶に出会うことができた。  アサギマダラ。その他の蝶はダンナがそのうち紹介します。 アサギマダラ。その他の蝶はダンナがそのうち紹介します。しばらく蝶を撮影しつつコンクリートの上を歩いて行く。 と、ついに触れられる滝出現。 この滝は登山道のすぐ脇にある。見える範囲では落差6メートルほど。なかなか見栄えのする滝で、落ち口から水が飛び出している。あとは一直線に浅い滝つぼに落ちていっている。 登山道はこの滝から流れる沢を渡ってさらに続いている。 滝の下流も滝状になっているのだが、コンクリートの小さな堰堤が作られていて、連続した滝には見えなくなってしまっている。その堰堤の上を渡って、登山は続く。  ダンナ、滝を撮影中。このコンクリートを渡って先に進む。 ダンナ、滝を撮影中。このコンクリートを渡って先に進む。ここまでは、まあ、斜面は少し急だったが、普通の登山といえば普通の登山だった。ヒルもいなかったし、蝶も多かったし、滝も拝めたし、快適な登山と言えないこともないだろう。 しかし。 ここから先が問題だった。 いきなり先行するダンナの足が止まった。ダンナの足が止まるときにはその先に蝶かもしくは近づきたくないものがある時である。何があるんだと構えて先を見ると、ロープがぶらさがっていた。 げ、ロープ? つまり、ロープを使って登り給え、という場所に出てしまったのである。 見上げるとなんと壁は途中で垂直になっていて、さらにロープのくくられている場所というと、オーバーハングしているように見える。こ、これは、とんでもない。 しばらく立ち尽くした。 確か、登山のイラストマップには三重の滝の先が急登になると書いてあったが、まだ三重の滝の看板は見ていない。このロープの壁は、急登ではないのか? 進むか退くか、ダンナと競技。が、ここまで来たのだから進むことに決定。とりあえず登れるかどうか、ダンがチャレンジすることになった。 しばらくダンナの姿を後ろから見ていたら、声が降ってきた。垂直の壁を登る必要はない。途中から登山道は左に曲がっているのだ。これはただロープを結んでいただけだ、とのこと。 よかった。あの壁は私では無理である。が、途中までなら足場もあるので進めるだろう。よし、行こう。 行ってみて絶句した。 確かにそこまでは登れる。しかし、左に曲がって、さらにロープは続いていた。な、長い。かなり長いロープを何本か渡って登って行く。 これは、急登って言わないんだろうか。 結局10分間ずーっとロープをつかんで上を目指して登っていた。 最後のロープを放した時には息も絶え絶え、ぜぇぜぇ状態だった。  壁とロープ。壁です、壁。 壁とロープ。壁です、壁。 で、ぶら下がる私。 で、ぶら下がる私。 ダンナはさっさと登る。 ダンナはさっさと登る。ここからまた、しばらくするとコンクリートの側溝のフタのような道になる。ホントにこれを運んだ道路があるなら使わせてくれ。 10分ほどして、目前に綺麗な滝が現れた。ダンナがあれが三重の滝だと言う。それにしては看板が無い。が、立派に三段になっていて、三重の滝という名前どおりの滝に見えた。 しばらく写真撮影して、登山道は手前を沢に下りるのだと発見。沢に下りるのにまたしてもロープを使えと言う。 きっと沢に下りてから滝の看板があるのだと、いったん沢に下りてみた。しかし、滝も見えなかったし、看板もなかった。 登山道は沢を渡渉して、対岸からぐんと高度を稼ぐ登りになっている。きっとあれを登りきってさっきの滝を対岸から見た位置に看板があるのだろう。 もう登るのはイヤだ。三重の滝も見たことだし、これでいいじゃないか。 と、判断してしまった。 あれほど看板にこだわっていたのに、それも見なくていいと思わせるほどロープ場の登りが素人にはキツかったというワケです。 来た道を下るわけなので、もちろんロープを使って下らなければならない。 これ、怖いです。 もしかして、登るのよりずっと怖いかもしれない。 私が落ちた時にダンナを巻き込まないように、ダンナの姿が見えなくなってから下りた。だが、ロープがあるので、とりあえず転ぶこともなかった。 来るときに見た6メートルほどの滝の下でコンビニおにぎりの昼食。 滝の水で手を洗ったが、雪解けだから冷たいとの予想は外れてぬるかった。それもそのはず、この滝は丈夫が大きなナメになっている。どうも、一番最初に見えた二股の滝の下の部分になるのじゃないかと、予想できる。予想でしかないけど。岩盤をゆっくり下った水が直射日光で温められたのだろう。 水は透き通っていてとても綺麗だった。 お昼を食べて、もう一度たくさん蝶が飛んでいた場所に行って蝶を撮影して、最初のキツイ登りだった所に来た。これが大変。ロープがある場所だったらロープを頼りに降りられる。が、ロープが無いのだ。ロープがあった場所とどれほど斜度が違うのかというくらい急な場所を下りなければならない。実はロープがある場所よりもこっちのほうが下りの場合はキツかった。 ヘロヘロになって、島道鉱泉にたどり着いたのが14時半。  島道鉱泉に入る前、杭には「お疲れさまでした」の文字。疲れたよ。 島道鉱泉に入る前、杭には「お疲れさまでした」の文字。疲れたよ。そのまま島道鉱泉に入りたい所だったが、割引券のある「大平やすらぎ館」へ行って硫黄泉のお湯に浸かった。温泉のレポートはここへ。 さて、自動車の中で、三重の滝の看板とはどんなものだったのか、気になってプリントアウトした資料を読んで見た。読んでみたら、愕然とする事実が書いてあった。 三重の滝は目測50メートルの立派な縦長の滝であるということ。渡渉して、もう一つ小尾根を越えて、ようやく三重の滝の展望が開ける場所に出ることがわかった。 だーーー。きちんと書かれている資料を用意しておきながら、熟読せず、さらには携帯しなかったという単純ミスで3時間の山歩きを無駄にしてしまったーーー。 これは、かなりショックだった。 しかし、今回が初めてではないのだ、この手のミスは。どうも我々の滝めぐりのパターンと化しているらしい。 おかげで何度も見ることもないような風景がもう一度見ることができる。 そう思って、諦めるしかないだろう。 次は島道鉱泉に入ろうっと。 今度は秋にでも挑戦したいものである。 *2004年11月20日に再チャレンジして三重の滝を見て参りました。詳しくはこちらへ。 |

|

| 交通 最寄のICは、北陸自動車道能生IC。ICを降りた道が県道246号である。この道を右側、西飛山方面に向かって走る。柵口(まぜぐち)温泉に向かって行けばよい。県道を進んで行くと、左側にヤマザキショップという小さなコンビニ風の店がある。この前の道を入ると島道鉱泉への道になる。案内表示は、鉾ケ岳登山口というふうになっている。 とにかく、島道鉱泉を目指せばそこが鉾ケ岳登山口なので、間違うことはない。入り口には下の写真のような看板もある。  駐車スペースは島道鉱泉の横に数台分ある。ちなみに島道鉱泉も開いていれば入浴できるらしい。300円とのこと。 我々はニセ三重の滝まで蝶や滝の写真を撮りながらゆっくり進み、さらに途中で昼食をとって、もどって来るのにちょうど3時間だった。 登山道は想像を絶する厳しさで、軍手はもちろん必要であるが、自前のロープもあったほうがいいかもしれない。安易な気持ちで入山しないように。 |

||

新潟の滝もくじ ときどき週末温泉族になる んがお工房の日本百名滝めぐり 掲示板